Marché français du miel en 2023 : les caractéristiques de la production

Publié le 17/12/2024

Qualité des produits

Cet article s’attache à décrire à grands traits la récolte de miel en France de l’année 2023 à travers trois thématiques. Comment elle se répartit entre les différentes régions françaises et les évolutions constatées par rapport à 2022 ; la gamme de produits qui en découle et sa mise sur le marché par l’apiculture française au travers de la description des miellées. Et enfin, un regard sur les miels sous Signes Officiels de la Qualité et de l’Origine (SIQO), l’état de ces productions spécifiques en 2023 et l’évolution du segment de marché sur la période 2018 – 2023.

Un petit préambule s’impose sur les données présentées qui vont nous permettre de localiser la production de miels pour les années 2022 et 2023. Les tableaux et les cartes ci-dessous font état du tonnage récolté par zone géographique, son poids relatif par rapport à la production nationale et son évolution par rapport à l’année précédente. Après un rappel de la situation de 2021 et 2022, la géographie de la production en 2023 est présentée selon la même approche.

Un petit préambule s’impose sur les données présentées qui vont nous permettre de localiser la production de miels pour les années 2022 et 2023. Les tableaux et les cartes ci-dessous font état du tonnage récolté par zone géographique, son poids relatif par rapport à la production nationale et son évolution par rapport à l’année précédente. Après un rappel de la situation de 2021 et 2022, la géographie de la production en 2023 est présentée selon la même approche.

Ces données sont fournies par l’Observatoire de la production de miel et de gelée royale de FranceAgriMer (résultats publiés en 2022, 2023 et 2024). La comparaison porte sur cinq régions du sud que sont la Corse, la région PACA, l’Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et l’Auvergne-Rhône-Alpes ; et cinq régions du centre, du nord et de l’est, à savoir les Hauts-de-France, l’Ile-de-France, le Grand-Est, le Centre-Val de Loire et la Bourgogne-Franche-Comté.

Ces données sont fournies par l’Observatoire de la production de miel et de gelée royale de FranceAgriMer (résultats publiés en 2022, 2023 et 2024). La comparaison porte sur cinq régions du sud que sont la Corse, la région PACA, l’Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et l’Auvergne-Rhône-Alpes ; et cinq régions du centre, du nord et de l’est, à savoir les Hauts-de-France, l’Ile-de-France, le Grand-Est, le Centre-Val de Loire et la Bourgogne-Franche-Comté.

Géographie de la production en 2022 et 2023

En 2022, la hausse spectaculaire de la récolte dans les régions du Nord, Centre et Est (tonnage multiplié par 2,6 par rapport à 2021) fait passer le poids relatif de cette zone à plus du tiers de la production française pour cette année-là.

En 2022, la hausse spectaculaire de la récolte dans les régions du Nord, Centre et Est (tonnage multiplié par 2,6 par rapport à 2021) fait passer le poids relatif de cette zone à plus du tiers de la production française pour cette année-là.

Les 5 régions du sud gardent leur leadership mais de justesse : leur poids relatif passe de 66% en 2021 à seulement 51% en 2022.

Les 5 régions du sud gardent leur leadership mais de justesse : leur poids relatif passe de 66% en 2021 à seulement 51% en 2022.

Tableau 1. Tonnage et poids relatif de la production régionale, 2022.

Figure 1. Répartition régionale de la production de miel, 2021 & 2022

Source : Observatoire de la production de miel et de gelée royale, FranceAgriMer 2023

La production dans les régions du nord, du centre et de l’est baisse de 6% entre 2023 et 2022, soit un peu plus que le niveau national ; néanmoins, cette zone continue de fournir plus du tiers de la récolte française (36% en 2023, comme en 2022).

La production dans les régions du nord, du centre et de l’est baisse de 6% entre 2023 et 2022, soit un peu plus que le niveau national ; néanmoins, cette zone continue de fournir plus du tiers de la récolte française (36% en 2023, comme en 2022).

La production de miel dans les régions du sud a plutôt bien résisté en 2023 à l’exception de l’Auvergne Rhône-Alpes puisqu’elles représentent toujours la majorité de la production avec un poids relatif de 52%.

La production de miel dans les régions du sud a plutôt bien résisté en 2023 à l’exception de l’Auvergne Rhône-Alpes puisqu’elles représentent toujours la majorité de la production avec un poids relatif de 52%.

Tableau 2. Tonnage et poids relatif de la production régionale, 2023.

Figure 2. Répartition régionale de la production de miel, 2022 & 2023

Source : Observatoire de la production de miel et de gelée royale, FranceAgriMer, 2023 et 2024

Production nationale par miellée en 2023

La hiérarchie des miellées est modifiée de façon sensible en 2023 par rapport à 2022. En tonnage, les deux premières miellées sont celles « toutes fleurs d’été » et « toutes fleurs de printemps » avec respectivement 20% et 13,5% du tonnage récolté.

La hiérarchie des miellées est modifiée de façon sensible en 2023 par rapport à 2022. En tonnage, les deux premières miellées sont celles « toutes fleurs d’été » et « toutes fleurs de printemps » avec respectivement 20% et 13,5% du tonnage récolté.

Puis viennent, pour un poids relatif très proches, 4 miellées, dont deux issues des 2 grandes cultures que sont le colza et le tournesol, ainsi que l’acacia et la lavande.

Puis viennent, pour un poids relatif très proches, 4 miellées, dont deux issues des 2 grandes cultures que sont le colza et le tournesol, ainsi que l’acacia et la lavande.

Figure 3. Première miellée par région et poids relatif au sein de la récolte, 2023.

Source : Observatoire de la production de miel et de gelée royale, FranceAgriMer. Juillet 2024

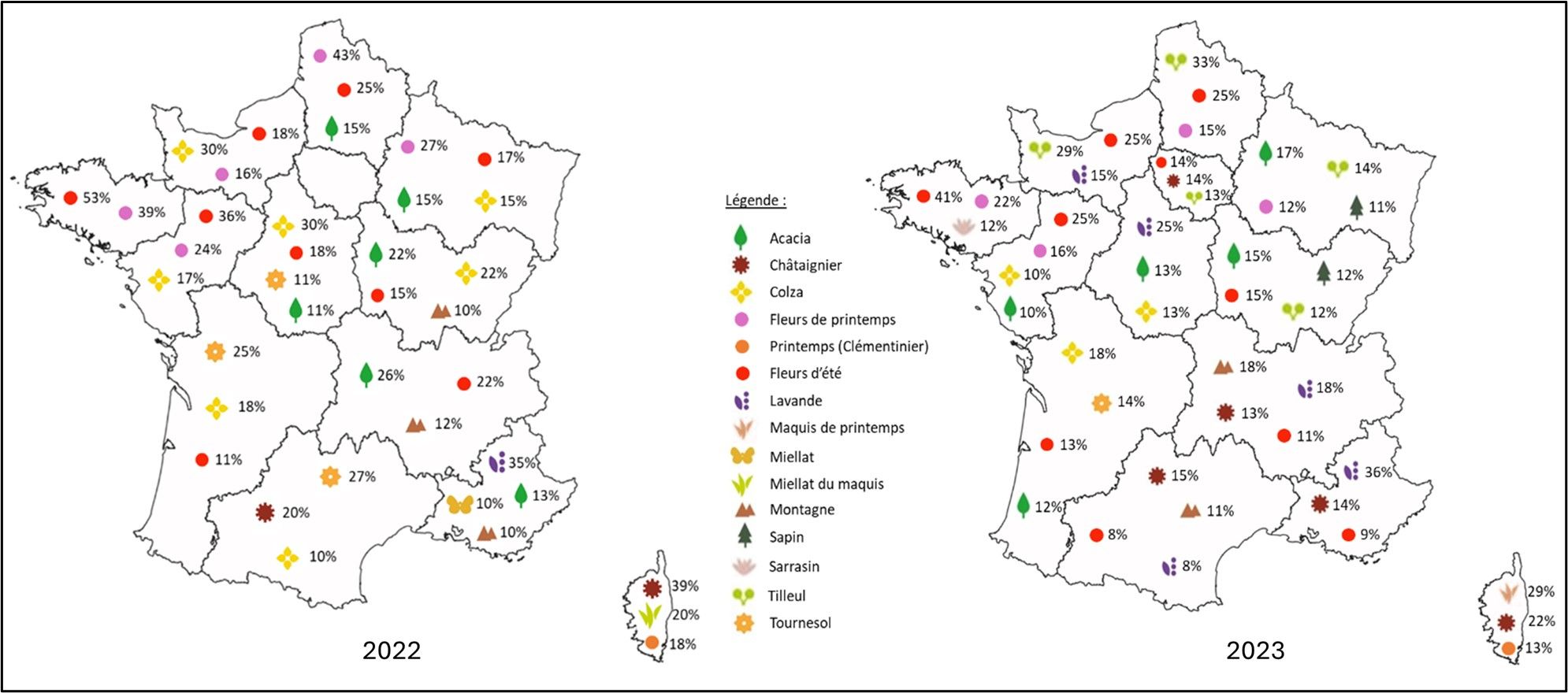

Assez logiquement, la carte de la première miellée par région ne change guère. On note toutefois une évolution dans les Hauts-de-France et l’Ile-de-France où le tilleul passe devant le colza ainsi qu’en Auvergne Rhône-Alpes, qui voit la miellée Montagne remplacer celle de l’acacia.

Assez logiquement, la carte de la première miellée par région ne change guère. On note toutefois une évolution dans les Hauts-de-France et l’Ile-de-France où le tilleul passe devant le colza ainsi qu’en Auvergne Rhône-Alpes, qui voit la miellée Montagne remplacer celle de l’acacia.

Les deux cartes de la figure 4 complètent cette approche en témoignant de la diversité des principales miellées, reflet des caractéristiques de la ressource mellifère au sein des formations végétales de chacune des régions et de la capacité des apiculteurs à les exploiter, notamment au travers de la transhumance.

Les deux cartes de la figure 4 complètent cette approche en témoignant de la diversité des principales miellées, reflet des caractéristiques de la ressource mellifère au sein des formations végétales de chacune des régions et de la capacité des apiculteurs à les exploiter, notamment au travers de la transhumance.

Figure 4. Répartition géographique des miellées, 2022 & 2023

Source :Enquêtes production 2022 et 2023 – Réseau ADA-ITSAP-Institut de l’abeille

Bilan pour les miels sous SIQO entre 2018 et 2023

Après le niveau record enregistré en 2020 et deux années de baisse consécutives, la production de miels sous référentiel de types AOP/LR/IGP affiche un net redressement avec une hausse de 24% par rapport à 2022, soit 1505 tonnes au total. Ce tonnage représente 5% de la production nationale.

Par ailleurs, la production de miels en AB en 2023 est estimée à 4 500 tonnes, en recul de 10% par rapport à 2022, soit 15% de la production nationale. Le nombre de ruches conduites en bio progresse ainsi que le rendement moyen mais le taux de ruches mises en production est plus faible.

Après le niveau record enregistré en 2020 et deux années de baisse consécutives, la production de miels sous référentiel de types AOP/LR/IGP affiche un net redressement avec une hausse de 24% par rapport à 2022, soit 1505 tonnes au total. Ce tonnage représente 5% de la production nationale.

Par ailleurs, la production de miels en AB en 2023 est estimée à 4 500 tonnes, en recul de 10% par rapport à 2022, soit 15% de la production nationale. Le nombre de ruches conduites en bio progresse ainsi que le rendement moyen mais le taux de ruches mises en production est plus faible.

Certains miels sont produits sous une double certification (AOP/LR/IGP) et Agriculture biologique. La somme des tonnages de ces deux types de miel ne permet pas de déterminer un indicateur « Pourcentage de miels produits en 2023 sous une certification de type SIQO » car elle pourrait être source de double prise en compte de certains volumes.

Certains miels sont produits sous une double certification (AOP/LR/IGP) et Agriculture biologique. La somme des tonnages de ces deux types de miel ne permet pas de déterminer un indicateur « Pourcentage de miels produits en 2023 sous une certification de type SIQO » car elle pourrait être source de double prise en compte de certains volumes.

Tableau 3. Bilan des miels sous référentiel SIQO, 2018 – 2023

Source : Enquêtes 2023 auprès des ODG (Organisme de défense et de gestion des SIQO) et Observatoire de la production de miel de FranceAgriMer, 2019-2024.

À l’exception du Label Rouge Miel toutes fleurs de Provence, les 6 autres miels sous référentiel de types AOP/LR/IGP participent à la hausse de près de 300 tonnes (soit +24%) de la production, enregistrée en 2023. Les deux tiers de cette augmentation sont le fait de deux référentiels : le Label Rouge (LR) miel de lavande et de lavandin de Provence pour 111 tonnes (+66%) ainsi que l’IGP Miel d’Alsace pour 100 tonnes, soit un doublement du tonnage (200 tonnes contre 100,5 en 2022).

À l’exception du Label Rouge Miel toutes fleurs de Provence, les 6 autres miels sous référentiel de types AOP/LR/IGP participent à la hausse de près de 300 tonnes (soit +24%) de la production, enregistrée en 2023. Les deux tiers de cette augmentation sont le fait de deux référentiels : le Label Rouge (LR) miel de lavande et de lavandin de Provence pour 111 tonnes (+66%) ainsi que l’IGP Miel d’Alsace pour 100 tonnes, soit un doublement du tonnage (200 tonnes contre 100,5 en 2022).

Les 4 autres référentiels contribuent de façon plus modeste à la hausse générale : à hauteur de + 40 tonnes pour l’AOP Miel de Corse et l’IGP Miel de Provence, de + 15 tonnes pour l’IGP Miel des Cévennes et enfin de l’ordre de + 7 tonnes pour l’AOP Miel de sapin des Vosges.

Les 4 autres référentiels contribuent de façon plus modeste à la hausse générale : à hauteur de + 40 tonnes pour l’AOP Miel de Corse et l’IGP Miel de Provence, de + 15 tonnes pour l’IGP Miel des Cévennes et enfin de l’ordre de + 7 tonnes pour l’AOP Miel de sapin des Vosges.

Pour l’IGP Alsace, si le printemps a été peu favorable aux miellées de tilleul et châtaignier, la miellée d’acacia a été correcte et celles de montagne, réalisées en été, ont permis de sauver l’année de production. De plus, la situation sanitaire est plutôt maitrisée. L’AOP Miel de sapin des Vosges elle-aussi augmente passant de 17 tonnes à 24 tonnes en 2023.

Pour l’IGP Alsace, si le printemps a été peu favorable aux miellées de tilleul et châtaignier, la miellée d’acacia a été correcte et celles de montagne, réalisées en été, ont permis de sauver l’année de production. De plus, la situation sanitaire est plutôt maitrisée. L’AOP Miel de sapin des Vosges elle-aussi augmente passant de 17 tonnes à 24 tonnes en 2023.

L’IGP Miel des Cévennes entame une remontée salvatrice après un minimum enregistré en 2022 à moins de 27 tonnes. Les sécheresses du printemps et de l’été n’ont pas empêché de réaliser de belles miellées notamment en montagne. Le groupement qualité a décidé de se recentrer sur les apiculteurs les plus motivés, le nombre d’adhérents passant de 41 à seulement 26 en 2024.

L’IGP Miel des Cévennes entame une remontée salvatrice après un minimum enregistré en 2022 à moins de 27 tonnes. Les sécheresses du printemps et de l’été n’ont pas empêché de réaliser de belles miellées notamment en montagne. Le groupement qualité a décidé de se recentrer sur les apiculteurs les plus motivés, le nombre d’adhérents passant de 41 à seulement 26 en 2024.

L'AOP Miel de Corse connait une situation contrastée. Si le printemps a été favorable, les pluies de juin puis la sécheresse en été et à l’automne ont eu un impact négatif sur les miellées de châtaignier, de maquis d’été et d’arbousier. Coté sanitaire, la Corse bénéfice d’une situation favorable en l’absence du frelon asiatique et grâce au succès remporté dans la lutte biologique contre le cynips. Avec 272 tonnes de miel certifié, 2023 affiche le tonnage le plus élevé de la période 2018-2023.

L'AOP Miel de Corse connait une situation contrastée. Si le printemps a été favorable, les pluies de juin puis la sécheresse en été et à l’automne ont eu un impact négatif sur les miellées de châtaignier, de maquis d’été et d’arbousier. Coté sanitaire, la Corse bénéfice d’une situation favorable en l’absence du frelon asiatique et grâce au succès remporté dans la lutte biologique contre le cynips. Avec 272 tonnes de miel certifié, 2023 affiche le tonnage le plus élevé de la période 2018-2023.

Enfin pour la Provence, seul le Label rouge Miel toutes fleurs de Provence a vu sa production reculer (50 tonnes, soit une baisse de -21,5%). L’IGP Miel de Provence connaît une légère croissance tandis que Le Label rouge Miel de lavande et de lavandin affiche une forte progression (+66%), à 280 tonnes. Pourtant en 2023, la production de miel en Provence a subi l’impact de plusieurs facteurs négatifs à commencer par une raréfaction des miels de printemps à cause des conditions climatiques extrêmes et de la faible hydrométrie, additionnés à un hiver pauvre en précipitations. Quant à la production du miel de lavande, en plus de l’arrachage de parcelles de lavandins, elle a fait les frais indirects de l’attaque de deux ravageurs : la cécidomyie et la chenille phytophage (Arima Marginata). Les lavandiculteurs ont dû traiter ou couper, ce qui a abrégé la miellée de lavande.

Selon l’Agence Bio, après une forte augmentation sur les années 2019-2021, la croissance du nombre de ruches en AB se poursuit mais à un rythme plus lent : +7% en 2022 et +8,6% en 2023. Cette hausse, un peu en contradiction avec les signaux négatifs du marché, s’explique sans doute par les conversions de 2022 qui alimentent logiquement le nombre de ruches certifiées bios au bout d’un an, durée de la conversion en apiculture biologique.

Enfin pour la Provence, seul le Label rouge Miel toutes fleurs de Provence a vu sa production reculer (50 tonnes, soit une baisse de -21,5%). L’IGP Miel de Provence connaît une légère croissance tandis que Le Label rouge Miel de lavande et de lavandin affiche une forte progression (+66%), à 280 tonnes. Pourtant en 2023, la production de miel en Provence a subi l’impact de plusieurs facteurs négatifs à commencer par une raréfaction des miels de printemps à cause des conditions climatiques extrêmes et de la faible hydrométrie, additionnés à un hiver pauvre en précipitations. Quant à la production du miel de lavande, en plus de l’arrachage de parcelles de lavandins, elle a fait les frais indirects de l’attaque de deux ravageurs : la cécidomyie et la chenille phytophage (Arima Marginata). Les lavandiculteurs ont dû traiter ou couper, ce qui a abrégé la miellée de lavande.

Selon l’Agence Bio, après une forte augmentation sur les années 2019-2021, la croissance du nombre de ruches en AB se poursuit mais à un rythme plus lent : +7% en 2022 et +8,6% en 2023. Cette hausse, un peu en contradiction avec les signaux négatifs du marché, s’explique sans doute par les conversions de 2022 qui alimentent logiquement le nombre de ruches certifiées bios au bout d’un an, durée de la conversion en apiculture biologique.

Toujours selon cet organisme, on dénombre 1 300 apiculteurs ayant la certification bio, un chiffre en hausse de 5%. Par contre, les difficultés commerciales relatives à la vente des miels AB induisent une chute de près d’un tiers des conversions en 2023.

Toujours selon cet organisme, on dénombre 1 300 apiculteurs ayant la certification bio, un chiffre en hausse de 5%. Par contre, les difficultés commerciales relatives à la vente des miels AB induisent une chute de près d’un tiers des conversions en 2023.

Selon le rapport annuel de l’Observatoire de la production de FranceAgriMer, le rendement par ruche en agriculture biologique poursuit sa hausse, estimée à +8% : il est passé de 14,3 kg en 2021 à 22,3 kg en 2022 et enfin à 24,0 kg en 2023. La production totale recule de 10% du fait d’une baisse du taux de ruches mises en production.

Selon le rapport annuel de l’Observatoire de la production de FranceAgriMer, le rendement par ruche en agriculture biologique poursuit sa hausse, estimée à +8% : il est passé de 14,3 kg en 2021 à 22,3 kg en 2022 et enfin à 24,0 kg en 2023. La production totale recule de 10% du fait d’une baisse du taux de ruches mises en production.

Tableau 4. Statistiques sur le secteur Agriculture Biologique en apiculture. 2020 – 2023

Source : Agence Bio Agreste

Pour en savoir plus :

Auteurs :

Jacques Combes (consultant indépendant), Cécile Ferrus (ITSAP-Institut de l’abeille)

Contact :

cecile.ferrus(a)itsap.asso.fr

s'inscrire à la newsletter

Vous y retrouverez les actualités de nos dernières recherches, événements, publications, infos clés à savoir en tant qu'apiculteur.