Effets des néonicotinoïdes sur le retour à la ruche : l’histoire d’une controverse

Publié le 16/10/2025

Stress chimiques

Un premier article décrivait l’épopée scientifique s’étendant sur 20 ans pour confirmer l’hypothèse des apiculteur.rices de l’impact des néonicotinoïdes sur le retour à la ruche des butineuses, et par conséquent les répercussions sur la colonie. Cet article revient sur les controverses scientifiques associées à ces travaux.

Ces controverses peuvent être regroupées en trois catégories :

•Sur la méthode expérimentale, portant sur le réalisme des doses de toxique utilisées ;

•Sur la prédiction par un modèle mathématique des effets du toxique à l’échelle de la colonie ;

•Sur l’interprétation des résultats, à savoir la généralisation des effets observés dans des situations réelles plus complexes (en lien avec la traduction des résultats dans les politiques publiques).

Ces controverses peuvent être regroupées en trois catégories :

•Sur la méthode expérimentale, portant sur le réalisme des doses de toxique utilisées ;

•Sur la prédiction par un modèle mathématique des effets du toxique à l’échelle de la colonie ;

•Sur l’interprétation des résultats, à savoir la généralisation des effets observés dans des situations réelles plus complexes (en lien avec la traduction des résultats dans les politiques publiques).

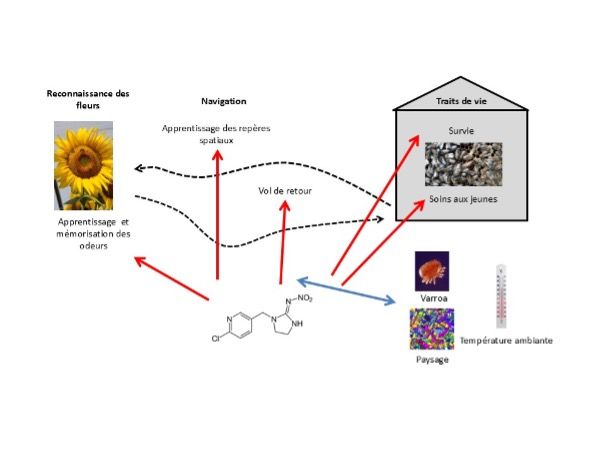

En réponse, notre démarche scientifique a suivi un cheminement tentant de répondre une à une à ces controverses, et ainsi combler les lacunes de connaissances pour mieux expliquer certaines dépopulations de colonies observées par les apiculteur.rices. Grâce à cette avancée progressive des connaissances, nous avons pu décortiquer la complexité des effets des néonicotinoïdes chez l’abeille mellifère (Figure 1).

En réponse, notre démarche scientifique a suivi un cheminement tentant de répondre une à une à ces controverses, et ainsi combler les lacunes de connaissances pour mieux expliquer certaines dépopulations de colonies observées par les apiculteur.rices. Grâce à cette avancée progressive des connaissances, nous avons pu décortiquer la complexité des effets des néonicotinoïdes chez l’abeille mellifère (Figure 1).

Figure 1 : Les effets des néonicotinoïdes démontrés chez l’abeille mellifère. Les flèches rouges indiquent l’impact des pesticides testés sur les différents paramètres biologiques mesurés. La flèche bleue symbolise l’interaction entre l’insecticide, le thiaméthoxam, et trois facteurs, l’infestation de la colonie par Varroa destructor (corrélation positive), la température ambiante (corrélation positive) et la complexité du paysage (corrélation négative).

L’étude qui suscite les controverses

Le sujet d’étude des scientifiques est parfois jugé comme ne coïncidant pas avec les attentes jugées prioritaires par les professionnels des filières agricoles. Dans notre cas, la pertinence de la question posée par rapport aux attentes des apiculteurs n’a pas fait l’objet de critique à l’issue de la publication de Henry et al. (2012). Cela s‘explique probablement par le fait que la question de l’impact des insecticides néonicotinoïdes sur le vol de retour à la ruche des butineuses a été posée par les apiculteurs eux-mêmes, à la suite des dépopulations de ruches à proximité de cultures traitées.

Le sujet d’étude des scientifiques est parfois jugé comme ne coïncidant pas avec les attentes jugées prioritaires par les professionnels des filières agricoles. Dans notre cas, la pertinence de la question posée par rapport aux attentes des apiculteurs n’a pas fait l’objet de critique à l’issue de la publication de Henry et al. (2012). Cela s‘explique probablement par le fait que la question de l’impact des insecticides néonicotinoïdes sur le vol de retour à la ruche des butineuses a été posée par les apiculteurs eux-mêmes, à la suite des dépopulations de ruches à proximité de cultures traitées.

Cette hypothèse semblait d’autant plus évidente pour les apiculteurs que de précédents travaux avaient démontré que d’autres insecticides, de la famille des pyréthrinoïdes, pouvait désorienter les butineuses (Cox et Wilson, 1984 ; Vandame et al., 1995). Pourtant le sujet des effets des néonicotinoïdes a été l’objet durant plus de 15 ans de fortes tensions entre les apiculteurs, les scientifiques, les gestionnaires du risque et les services de l’état (Van der Sluijs et al., 2013). C’est pourquoi les travaux de recherche de l’UMT PrADE aboutissant aux résultats présentés ici ont paru si bien accueillis par la filière apicole.

Cette hypothèse semblait d’autant plus évidente pour les apiculteurs que de précédents travaux avaient démontré que d’autres insecticides, de la famille des pyréthrinoïdes, pouvait désorienter les butineuses (Cox et Wilson, 1984 ; Vandame et al., 1995). Pourtant le sujet des effets des néonicotinoïdes a été l’objet durant plus de 15 ans de fortes tensions entre les apiculteurs, les scientifiques, les gestionnaires du risque et les services de l’état (Van der Sluijs et al., 2013). C’est pourquoi les travaux de recherche de l’UMT PrADE aboutissant aux résultats présentés ici ont paru si bien accueillis par la filière apicole.

Si sa pertinence vis-à-vis des besoins de connaissances n’a pas fait l’objet de controverses, l’étude Henry et al. (2012) n’a pourtant pas été épargnée par des critiques. Nous détaillons ci-dessous ces différents sujets de controverse qui ont motivé le cheminement scientifique pour aboutir à un impact sur les politiques publiques.

Quelle pertinence de la dose employée ?

Des critiques ont été formulées sur la méthode employée, et en premier lieu le fait que la dose testée soit jugée irréaliste en comparaison avec les doses reçues par les butineuses en conditions réelles (Guez et al., 2013).

Des critiques ont été formulées sur la méthode employée, et en premier lieu le fait que la dose testée soit jugée irréaliste en comparaison avec les doses reçues par les butineuses en conditions réelles (Guez et al., 2013).

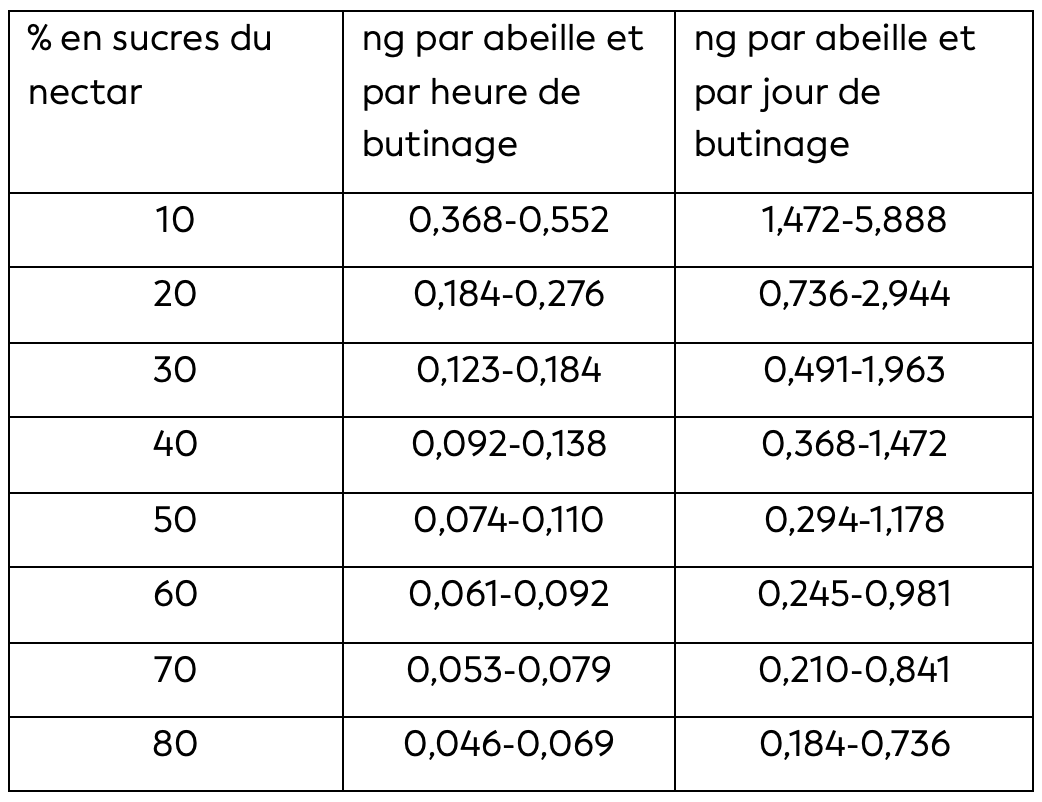

Cependant, en considérant les scénarii d’exposition établis par l’EFSA à l’époque de la publication (2012), cette dose appartenait bien à la gamme des doses auxquelles on estime que les abeilles sont exposées dans leur activité quotidienne de butinage sur un colza traité (Tableau 1).

Cependant, en considérant les scénarii d’exposition établis par l’EFSA à l’époque de la publication (2012), cette dose appartenait bien à la gamme des doses auxquelles on estime que les abeilles sont exposées dans leur activité quotidienne de butinage sur un colza traité (Tableau 1).

Tableau 1 : Dose d’exposition prédite au thiaméthoxam d’une butineuse de nectar de colza traité avec Cruiser OSR® (EFSA, 2012).

Une seconde critique sur le volet méthodologique concerne l’absence d’une gamme de doses testées. Cette limite implique que nous ne connaissons pas les effets d’une dose plus faible que celle employée. Pour dépasser cette limite de l’étude initiale qui employait en effet une seule dose de thiaméthoxam, un travail ultérieur a montré une relation dose-réponse sur le vol de retour à la ruche (Henry et al., 2014). Cinq doses comprises entre 0,42 et 2,39 ng par abeille ont été testées (quantifiées par analyse chimique). La dose expérimentale sans effet observé, quel que soit le contexte climatique et paysager, a été établie à 0,42 ng.

Une seconde critique sur le volet méthodologique concerne l’absence d’une gamme de doses testées. Cette limite implique que nous ne connaissons pas les effets d’une dose plus faible que celle employée. Pour dépasser cette limite de l’étude initiale qui employait en effet une seule dose de thiaméthoxam, un travail ultérieur a montré une relation dose-réponse sur le vol de retour à la ruche (Henry et al., 2014). Cinq doses comprises entre 0,42 et 2,39 ng par abeille ont été testées (quantifiées par analyse chimique). La dose expérimentale sans effet observé, quel que soit le contexte climatique et paysager, a été établie à 0,42 ng.

Nous avons par ailleurs montré que l’assimilation du volume de sirop contaminé par le polluant était incomplète au moment du relâcher de la butineuse (Fournier et al., 2014). Ainsi, ces doses souhaitées par l’expérimentateur sont probablement surestimées par rapport à la dose réellement assimilée par la butineuse dans nos expérimentations (par exemple, sur les 0,42 ng administré par abeille, elle assimilerait seulement 0,17 ng avant son relâcher).

Nous avons par ailleurs montré que l’assimilation du volume de sirop contaminé par le polluant était incomplète au moment du relâcher de la butineuse (Fournier et al., 2014). Ainsi, ces doses souhaitées par l’expérimentateur sont probablement surestimées par rapport à la dose réellement assimilée par la butineuse dans nos expérimentations (par exemple, sur les 0,42 ng administré par abeille, elle assimilerait seulement 0,17 ng avant son relâcher).

Le débat autour de l’adéquation entre les doses utilisées et les doses réelles rencontrées par l’abeille sur le terrain est quasi systématique lors des expérimentations en laboratoire : soit parce qu’il existe parfois peu de données nous informant de l’exposition des abeilles à la molécule testée dans leur environnement, soit parce que les scénarii d’exposition pour convertir une quantité de molécule dans une quantité de nectar ou de pollen (concentration) en une quantité par abeille (dose) sont entachés d’une très forte incertitude (facteur cinq entre la dose minimale et celle maximale).

Le débat autour de l’adéquation entre les doses utilisées et les doses réelles rencontrées par l’abeille sur le terrain est quasi systématique lors des expérimentations en laboratoire : soit parce qu’il existe parfois peu de données nous informant de l’exposition des abeilles à la molécule testée dans leur environnement, soit parce que les scénarii d’exposition pour convertir une quantité de molécule dans une quantité de nectar ou de pollen (concentration) en une quantité par abeille (dose) sont entachés d’une très forte incertitude (facteur cinq entre la dose minimale et celle maximale).

Cette conversion demande de savoir combien de nectar est consommé par la butineuse lors de son trajet de retour. Le volume consommé dépend des besoins en sucres de la butineuse en vol pour qu’elle possède l’énergie nécessaire à son retour. Ce volume dépend du taux de sucre et des dépenses énergétiques de la butineuse qui sont elles-mêmes fortement dépendantes des conditions météorologiques. Les connaissances sont trop faibles sur les besoins énergétiques et sur l’offre en sucres dans les nectars récoltés pour déterminer précisément la dose reçue par la butineuse en conditions réelles.

Cette conversion demande de savoir combien de nectar est consommé par la butineuse lors de son trajet de retour. Le volume consommé dépend des besoins en sucres de la butineuse en vol pour qu’elle possède l’énergie nécessaire à son retour. Ce volume dépend du taux de sucre et des dépenses énergétiques de la butineuse qui sont elles-mêmes fortement dépendantes des conditions météorologiques. Les connaissances sont trop faibles sur les besoins énergétiques et sur l’offre en sucres dans les nectars récoltés pour déterminer précisément la dose reçue par la butineuse en conditions réelles.

Des effets confirmés en conditions réelles

Dans le but de clore ce débat, une expérimentation en champ a été menée pour confirmer les effets du thiaméthoxam en exposant les abeilles au colza traité par la spécialité commerciale Cruiser OSR®, c’est-à-dire en reproduisant l’usage usuel du produit par les agriculteurs (Henry et al., 2015). Nous avons enregistré la longévité de près de 7000 ouvrières marquées avec des tags RFID et vivant dans des colonies placées à différentes distances des parcelles de colza traité, de quelques mètres à plus de 6 km. Si dans ces conditions réelles d’exposition au champ, nous avons confirmé l’effet négatif des néonicotinoïdes sur la survie des ouvrières, en revanche il n’a pas été possible de distinguer l’effet dû à l’exposition du thiaméthoxam à celui dû à l’exposition de l’imidaclopride.

Dans le but de clore ce débat, une expérimentation en champ a été menée pour confirmer les effets du thiaméthoxam en exposant les abeilles au colza traité par la spécialité commerciale Cruiser OSR®, c’est-à-dire en reproduisant l’usage usuel du produit par les agriculteurs (Henry et al., 2015). Nous avons enregistré la longévité de près de 7000 ouvrières marquées avec des tags RFID et vivant dans des colonies placées à différentes distances des parcelles de colza traité, de quelques mètres à plus de 6 km. Si dans ces conditions réelles d’exposition au champ, nous avons confirmé l’effet négatif des néonicotinoïdes sur la survie des ouvrières, en revanche il n’a pas été possible de distinguer l’effet dû à l’exposition du thiaméthoxam à celui dû à l’exposition de l’imidaclopride.

En effet, alors que nous voulions tester l’effet du thiaméthoxam, l’exposition fortuite à l’imidaclopride a été découverte. Les quantités de résidus de thiaméthoxam retrouvés dans le nectar de colza ont été corrélées à celle de résidus d’imidaclopride. Cette étude ne s’affranchit bien évidemment pas de controverses, nous le verrons plus tard dans ce texte, mais il est indéniable qu’elle marque un point final à un long récit, ponctué par de nombreux débats, sur l’impact des néonicotinoïdes chez les ouvrières.

En effet, alors que nous voulions tester l’effet du thiaméthoxam, l’exposition fortuite à l’imidaclopride a été découverte. Les quantités de résidus de thiaméthoxam retrouvés dans le nectar de colza ont été corrélées à celle de résidus d’imidaclopride. Cette étude ne s’affranchit bien évidemment pas de controverses, nous le verrons plus tard dans ce texte, mais il est indéniable qu’elle marque un point final à un long récit, ponctué par de nombreux débats, sur l’impact des néonicotinoïdes chez les ouvrières.

Les résultats sont-ils reproductibles ?

Toute démarche scientifique a pour objectif final de tirer des règles générales à une échelle plus large que celle employée dans son approche expérimentale. Pourtant, lorsqu’il étudie l’impact d’un pesticide sur l’abeille, l’expérimentateur tente d’annuler les autres facteurs de variabilité qui pourraient masquer ou brouiller les effets dus aux polluants (maladies, alimentation, climat...). Il s’agit souvent d’une étape de simplification nécessaire pour circonscrire la problématique. Mais le contexte expérimental dans lequel les effets des pesticides sont mesurés est alors souvent très éloigné de celui dans lequel vit l’abeille. Cette démarche de simplification s’applique également dans les tests mesurant la toxicité des pesticides avant leur mise sur le marché.

Toute démarche scientifique a pour objectif final de tirer des règles générales à une échelle plus large que celle employée dans son approche expérimentale. Pourtant, lorsqu’il étudie l’impact d’un pesticide sur l’abeille, l’expérimentateur tente d’annuler les autres facteurs de variabilité qui pourraient masquer ou brouiller les effets dus aux polluants (maladies, alimentation, climat...). Il s’agit souvent d’une étape de simplification nécessaire pour circonscrire la problématique. Mais le contexte expérimental dans lequel les effets des pesticides sont mesurés est alors souvent très éloigné de celui dans lequel vit l’abeille. Cette démarche de simplification s’applique également dans les tests mesurant la toxicité des pesticides avant leur mise sur le marché.

Or, l’abeille au cours de sa vie va être confrontée à Varroa (associé le plus souvent à des virus), à un climat plus ou moins favorable, à d’autres polluants, à une alimentation variable en quantité et en qualité, etc. Il est reconnu que les effets d’un pesticide sont modulés selon ces autres facteurs liés aux cocktails de polluants, aux bioagresseurs de l’abeille, à sa génétique, à son alimentation ou au climat (Poquet et al., 2016). C’est pourquoi à la suite de la publication de Henry et al. (2012), nous avons réalisé une série de travaux scientifiques pour étudier la modulation de l’effet du thiaméthoxam sur le vol de retour des butineuses selon trois facteurs contextuels qui nous semblaient cruciaux : le paysage, le climat, l’état de santé des abeilles.

Or, l’abeille au cours de sa vie va être confrontée à Varroa (associé le plus souvent à des virus), à un climat plus ou moins favorable, à d’autres polluants, à une alimentation variable en quantité et en qualité, etc. Il est reconnu que les effets d’un pesticide sont modulés selon ces autres facteurs liés aux cocktails de polluants, aux bioagresseurs de l’abeille, à sa génétique, à son alimentation ou au climat (Poquet et al., 2016). C’est pourquoi à la suite de la publication de Henry et al. (2012), nous avons réalisé une série de travaux scientifiques pour étudier la modulation de l’effet du thiaméthoxam sur le vol de retour des butineuses selon trois facteurs contextuels qui nous semblaient cruciaux : le paysage, le climat, l’état de santé des abeilles.

L’impact sur la colonie

Afin d'évaluer l'impact sur les colonies de l’augmentation significative du taux de mortalité des butineuses mesuré dans Henry et al. (2012), nous avons utilisé un modèle mathématique de la démographie des colonies d'abeilles, développé par une équipe de recherche australienne (Khoury et al., 2011). Plusieurs scénarii ont été envisagés, incluant un développement normal d'une colonie et un développement avec un taux de ponte de la reine faible. Dans tous les cas, le modèle démographique a prédit que si la majorité des butineuses sont contaminées chaque jour en allant butiner sur une culture traitée telle que le colza, la dynamique de la colonie subirait une déviation majeure par rapport à sa trajectoire normale. En particulier, l'effectif de la colonie pourrait chuter de moitié le temps de la floraison – et jusqu'à moins 75 % dans les scenarii les plus pessimistes – et atteindre ainsi un niveau critique de vulnérabilité.

Afin d'évaluer l'impact sur les colonies de l’augmentation significative du taux de mortalité des butineuses mesuré dans Henry et al. (2012), nous avons utilisé un modèle mathématique de la démographie des colonies d'abeilles, développé par une équipe de recherche australienne (Khoury et al., 2011). Plusieurs scénarii ont été envisagés, incluant un développement normal d'une colonie et un développement avec un taux de ponte de la reine faible. Dans tous les cas, le modèle démographique a prédit que si la majorité des butineuses sont contaminées chaque jour en allant butiner sur une culture traitée telle que le colza, la dynamique de la colonie subirait une déviation majeure par rapport à sa trajectoire normale. En particulier, l'effectif de la colonie pourrait chuter de moitié le temps de la floraison – et jusqu'à moins 75 % dans les scenarii les plus pessimistes – et atteindre ainsi un niveau critique de vulnérabilité.

Cresswell et Thompson (2012) ont mis en doute un paramètre du modèle mathématique qui exprime le taux de croissance de la population d’abeilles. D’après ces auteurs, le taux de croissance a été sous-évalué dans notre calcul et ne reflèterait pas la dynamique démographique que connaissent les colonies lors de la floraison de colza. Mais leur critique reposait sur de faibles références,au puisqu’elle s’appuyait sur une étude observant uniquement 3 colonies et qui ne précise pas si ces colonies ont bénéficié de colzas en fleurs (Wilson et al., 1981). Pour vérifier la valeur de l’estimateur mathématique utilisé, nous avons analysé le développement de 208 colonies de l’observatoire ECOBEE, dans la Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre, au moment de la floraison du colza (Henry et al., 2012). Avec cette démarche nous avons montré que la valeur du paramètre établie dans le modèle était comprise dans la gamme de valeurs mesurées sur le terrain.

Cresswell et Thompson (2012) ont mis en doute un paramètre du modèle mathématique qui exprime le taux de croissance de la population d’abeilles. D’après ces auteurs, le taux de croissance a été sous-évalué dans notre calcul et ne reflèterait pas la dynamique démographique que connaissent les colonies lors de la floraison de colza. Mais leur critique reposait sur de faibles références,au puisqu’elle s’appuyait sur une étude observant uniquement 3 colonies et qui ne précise pas si ces colonies ont bénéficié de colzas en fleurs (Wilson et al., 1981). Pour vérifier la valeur de l’estimateur mathématique utilisé, nous avons analysé le développement de 208 colonies de l’observatoire ECOBEE, dans la Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre, au moment de la floraison du colza (Henry et al., 2012). Avec cette démarche nous avons montré que la valeur du paramètre établie dans le modèle était comprise dans la gamme de valeurs mesurées sur le terrain.

La dure loi des statistiques

Pourtant notre étude grandeur nature réalisée sur 17 colonies ne confirme pas cet effet significatif sur la population de l’exposition à un colza traité par Cruiser OSR®, malgré les effets mesurés sur les ouvrières (Henry et al., 2015). La décroissance de la population sous l’effet de l’exposition qui avait été prédite par le calcul n’a pas été retrouvée dans cette étude. Précédemment, Pilling et al. (2013) avaient déjà conclu en une absence d’effet de cultures traitées avec le thiaméthoxam sur le développement et la production en miel des colonies. Cependant, leurs conclusions restaient invalides scientifiquement car aucune analyse statistique ne testait la comparaison entre le devenir des colonies exposées et les autres (Godfray et al., 2014).

Pourtant notre étude grandeur nature réalisée sur 17 colonies ne confirme pas cet effet significatif sur la population de l’exposition à un colza traité par Cruiser OSR®, malgré les effets mesurés sur les ouvrières (Henry et al., 2015). La décroissance de la population sous l’effet de l’exposition qui avait été prédite par le calcul n’a pas été retrouvée dans cette étude. Précédemment, Pilling et al. (2013) avaient déjà conclu en une absence d’effet de cultures traitées avec le thiaméthoxam sur le développement et la production en miel des colonies. Cependant, leurs conclusions restaient invalides scientifiquement car aucune analyse statistique ne testait la comparaison entre le devenir des colonies exposées et les autres (Godfray et al., 2014).

Notre étude portait également de lourdes limites concernant l’étude des colonies. Il faut en effet préciser que le dispositif expérimental n’avait pas été construit pour tester l’hypothèse d’un impact sur le développement des colonies, mais sur les traits de vie des ouvrières. Le faible nombre de colonies expérimentales – seulement 9 des 17 colonies présentaient une surface semée de colza traité dans leur rayon de butinage de 2 km – nous aurait permis de détecter une variation significative entre la taille de la population des colonies exposées et celle des colonies non exposées de plus ou moins 50 %. Une dépopulation massive et rapide, comme dans les pires scénarii simulés par le modèle mathématique dans Henry et al. (2012), aurait donc pu être détectée, mais pas un affaiblissement plus subtil.

Notre étude portait également de lourdes limites concernant l’étude des colonies. Il faut en effet préciser que le dispositif expérimental n’avait pas été construit pour tester l’hypothèse d’un impact sur le développement des colonies, mais sur les traits de vie des ouvrières. Le faible nombre de colonies expérimentales – seulement 9 des 17 colonies présentaient une surface semée de colza traité dans leur rayon de butinage de 2 km – nous aurait permis de détecter une variation significative entre la taille de la population des colonies exposées et celle des colonies non exposées de plus ou moins 50 %. Une dépopulation massive et rapide, comme dans les pires scénarii simulés par le modèle mathématique dans Henry et al. (2012), aurait donc pu être détectée, mais pas un affaiblissement plus subtil.

Des effets sur le cycle de la colonie

Si l’accroissement du taux de mortalité des ouvrières allant jusqu’à 22 % n’a pas été relié à une dépopulation - probablement faute d’une puissance statistique adaptée - un résultat nous laisse penser que la perte des butineuses a bien eu un effet à l’échelle de la colonie : l’apparition plus tardive des mâles. En effet, dans les colonies proches des parcelles traitées la période d’élevage des faux-bourdons a été retardée après la floraison du colza.

Si l’accroissement du taux de mortalité des ouvrières allant jusqu’à 22 % n’a pas été relié à une dépopulation - probablement faute d’une puissance statistique adaptée - un résultat nous laisse penser que la perte des butineuses a bien eu un effet à l’échelle de la colonie : l’apparition plus tardive des mâles. En effet, dans les colonies proches des parcelles traitées la période d’élevage des faux-bourdons a été retardée après la floraison du colza.

Ce retard dans l’émergence des mâles reproducteurs serait le résultat visible d’un phénomène caché de régulation démographique, fruit d’un compromis entre croissance et reproduction. Selon cette hypothèse, la colonie perdant une part de ses butineuses sous la pression des insecticides doit remplacer ses « forces vives » assurant l’approvisionnement en alimentation et doit donc reporter à plus tard sa production de reproducteurs. L’investissement pour l’avenir de la colonie que représente la ponte de la reine serait aiguillé vers la production d’individus asexués (ouvrières) ou sexués (mâles) selon la proportion de butineuses présentes. Voilà des hypothèses qui alimenteront probablement de futurs travaux scientifiques…

Ce retard dans l’émergence des mâles reproducteurs serait le résultat visible d’un phénomène caché de régulation démographique, fruit d’un compromis entre croissance et reproduction. Selon cette hypothèse, la colonie perdant une part de ses butineuses sous la pression des insecticides doit remplacer ses « forces vives » assurant l’approvisionnement en alimentation et doit donc reporter à plus tard sa production de reproducteurs. L’investissement pour l’avenir de la colonie que représente la ponte de la reine serait aiguillé vers la production d’individus asexués (ouvrières) ou sexués (mâles) selon la proportion de butineuses présentes. Voilà des hypothèses qui alimenteront probablement de futurs travaux scientifiques…

Impact environnemental versus viabilité économique

La décision d’interdiction du Cruiser OSR® a également été un sujet de controverse qui contrairement à celles précédemment citées, ne porte pas sur des points méthodologiques ou interprétatifs, et ne constitue pas uniquement un débat entre spécialistes. Face à cette décision réglementaire, comme face à toutes celles visant la protection des abeilles et de l’apiculture, on lui oppose souvent l’argument qu’elle réduit la durabilité économique des systèmes agricoles reposant sur les productions végétales.

La décision d’interdiction du Cruiser OSR® a également été un sujet de controverse qui contrairement à celles précédemment citées, ne porte pas sur des points méthodologiques ou interprétatifs, et ne constitue pas uniquement un débat entre spécialistes. Face à cette décision réglementaire, comme face à toutes celles visant la protection des abeilles et de l’apiculture, on lui oppose souvent l’argument qu’elle réduit la durabilité économique des systèmes agricoles reposant sur les productions végétales.

Les cultivateurs ne bénéficiant plus de moyens de lutte efficace contre les ravageurs de leurs cultures, les rendements et les revenus peuvent subir une décroissance. Pourtant, il est reconnu que les abeilles apportent un service de pollinisation aux cultures associé à des bénéfices économiques : leur disparition se traduirait par une perte de 10 % de la valeur de la production agricole dans l’Union Européenne (Gallai et al., 2009). Une certaine logique voudrait qu’en protégeant les abeilles, on protège ce service et ses bénéfices économiques (sans parler de l’économie des dépenses liées à l’achat des pesticides).

Les cultivateurs ne bénéficiant plus de moyens de lutte efficace contre les ravageurs de leurs cultures, les rendements et les revenus peuvent subir une décroissance. Pourtant, il est reconnu que les abeilles apportent un service de pollinisation aux cultures associé à des bénéfices économiques : leur disparition se traduirait par une perte de 10 % de la valeur de la production agricole dans l’Union Européenne (Gallai et al., 2009). Une certaine logique voudrait qu’en protégeant les abeilles, on protège ce service et ses bénéfices économiques (sans parler de l’économie des dépenses liées à l’achat des pesticides).

Comment alors expliquer cette opposition d’enjeux entre protéger les cultures et protéger la pollinisation ? La protection des plantes est souvent perçue par les agriculteurs comme un socle sur lequel repose leurs performances. Les pratiques agricoles se sont en partie construites sur ce principe dans la seconde moitié du XXème siècle. Ainsi, l’incapacité d’utiliser des néonicotinoïdes pour protéger les plantes cultivées est mentalement associée à un risque économique bien supérieur à celui engendré par la perte du service de pollinisation.

Comment alors expliquer cette opposition d’enjeux entre protéger les cultures et protéger la pollinisation ? La protection des plantes est souvent perçue par les agriculteurs comme un socle sur lequel repose leurs performances. Les pratiques agricoles se sont en partie construites sur ce principe dans la seconde moitié du XXème siècle. Ainsi, l’incapacité d’utiliser des néonicotinoïdes pour protéger les plantes cultivées est mentalement associée à un risque économique bien supérieur à celui engendré par la perte du service de pollinisation.

D’autant plus que les cultivateurs employant ces insecticides ne perçoivent pas nécessairement un bénéfice direct de la pollinisation sur leur système de culture. C’est le cas des agriculteur.rice.s céréaliers ou betteraviers chez qui les abeilles sont souvent des espèces à protéger, représentantes de la santé de l’environnement, mais qui ne sont pas assimilées à un facteur de production. Les insectes pollinisateurs sont pourtant une ressource de nos territoires, un bien commun, dont les bénéfices ne doivent pas être circonscrits à l’exploitation agricole, ni même à une valeur économique.

D’autant plus que les cultivateurs employant ces insecticides ne perçoivent pas nécessairement un bénéfice direct de la pollinisation sur leur système de culture. C’est le cas des agriculteur.rice.s céréaliers ou betteraviers chez qui les abeilles sont souvent des espèces à protéger, représentantes de la santé de l’environnement, mais qui ne sont pas assimilées à un facteur de production. Les insectes pollinisateurs sont pourtant une ressource de nos territoires, un bien commun, dont les bénéfices ne doivent pas être circonscrits à l’exploitation agricole, ni même à une valeur économique.

La mise en débat

La mise en débat avec les professionnels des filières est une étape finale nécessaire au cheminement scientifique. Celle-ci est possible puisque des professionnels siègent dans des comités de gouvernance et d’instances (comité sectoriel apicole de FranceAgriMer, Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale, Comité de suivi du Plan Pollinisateurs). Dans ces instances comme ailleurs, l’argumentation régit l’organisation des débats. . Si nous pouvons regretter que certains prennent l’occasion pour douter de l’impact des néonicotinoïdes sur les abeilles, le sujet central du débat semble aujourd’hui se déplacer vers la question des répercussions de l’interdiction des néonicotinoïdes sur les rendements agricoles et les revenus des agriculteurs.

La mise en débat avec les professionnels des filières est une étape finale nécessaire au cheminement scientifique. Celle-ci est possible puisque des professionnels siègent dans des comités de gouvernance et d’instances (comité sectoriel apicole de FranceAgriMer, Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale, Comité de suivi du Plan Pollinisateurs). Dans ces instances comme ailleurs, l’argumentation régit l’organisation des débats. . Si nous pouvons regretter que certains prennent l’occasion pour douter de l’impact des néonicotinoïdes sur les abeilles, le sujet central du débat semble aujourd’hui se déplacer vers la question des répercussions de l’interdiction des néonicotinoïdes sur les rendements agricoles et les revenus des agriculteurs.

On souhaite souvent que cette argumentation soit uniquement basée sur des éléments techniques et scientifiques : par exemple, les uns démontrant la nocivité de telle ou telle pratique, les autres appuyant par des chiffres l’intérêt de maintenir cette pratique pour l’économique de la filière Il nous faut alors prendre en compte des arguments emprunts d’une dimension émotionnelle ou culturelle. Ce constat implique de construire de nouvelles approches issues des sciences humaines et sociales pour rendre opérationnels les fruits de la recherche.

On souhaite souvent que cette argumentation soit uniquement basée sur des éléments techniques et scientifiques : par exemple, les uns démontrant la nocivité de telle ou telle pratique, les autres appuyant par des chiffres l’intérêt de maintenir cette pratique pour l’économique de la filière Il nous faut alors prendre en compte des arguments emprunts d’une dimension émotionnelle ou culturelle. Ce constat implique de construire de nouvelles approches issues des sciences humaines et sociales pour rendre opérationnels les fruits de la recherche.

Auteur :

Axel Decourtye

Références bibliographiques

•Cox R.L., Wilson W.T., 1984. Effects of permethrin on the behavior of individually tagged honey bees, Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae). Environmental Entomology 13, 375-378.

•Cresswell J.E., Thompson H.M., 2012. Comment on “A common pesticide decreases foraging success and survival in honey bees”. Science 337(6101), 1453.

•Henry M., Beguin M., Requier F., Rollin O., Odoux J.-F., Aupinel P., Aptel J., Tchamitchian S., Decourtye A., 2012. A Common Pesticide Decreases Foraging Success and Survival in Honey Bees. Science 336, 348-350.

•Henry M., Bertrand B., Le Féon V., Requier F., Odoux J.-F., Aupinel P., Bretagnolle V., Decourtye A., 2014. Pesticide risk assessment in free-ranging bees is weather and landscape dependent. Nature Communications. 5, 4359.

•Henry M., Cerrutti N., Aupinel P., Decourtye A., Gayrard M., Odoux J.-F., Pissard A., Rüger C., Bretagnolle V., 2015. Reconciling laboratory and field assessments of neonicotinoid toxicity to honeybees. Proceedings of the Royal Society B. 282, 20152110.

•Fourrier J., Dubuisson L., Petit J., Fortini D., Aupinel P., Munoz A., Chevallereau C., Vidau C., Grateau S., Henry M., Decourtye A., 2016. Validation d’une méthode mesurant les effets d’un pesticide sur le vol de retour à la ruche des butineuses. Actes des 5èmes Journées de la Recherche Apicole, Paris.

•Gallai N., Salles J., Settele J., Vaissiere B., 2009. Economic valuation of the vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline. Ecological Economics 68(3), 810-821.

•Cox R.L., Wilson W.T., 1984. Effects of permethrin on the behavior of individually tagged honey bees, Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae). Environmental Entomology 13, 375-378.

•Cresswell J.E., Thompson H.M., 2012. Comment on “A common pesticide decreases foraging success and survival in honey bees”. Science 337(6101), 1453.

•Henry M., Beguin M., Requier F., Rollin O., Odoux J.-F., Aupinel P., Aptel J., Tchamitchian S., Decourtye A., 2012. A Common Pesticide Decreases Foraging Success and Survival in Honey Bees. Science 336, 348-350.

•Henry M., Bertrand B., Le Féon V., Requier F., Odoux J.-F., Aupinel P., Bretagnolle V., Decourtye A., 2014. Pesticide risk assessment in free-ranging bees is weather and landscape dependent. Nature Communications. 5, 4359.

•Henry M., Cerrutti N., Aupinel P., Decourtye A., Gayrard M., Odoux J.-F., Pissard A., Rüger C., Bretagnolle V., 2015. Reconciling laboratory and field assessments of neonicotinoid toxicity to honeybees. Proceedings of the Royal Society B. 282, 20152110.

•Fourrier J., Dubuisson L., Petit J., Fortini D., Aupinel P., Munoz A., Chevallereau C., Vidau C., Grateau S., Henry M., Decourtye A., 2016. Validation d’une méthode mesurant les effets d’un pesticide sur le vol de retour à la ruche des butineuses. Actes des 5èmes Journées de la Recherche Apicole, Paris.

•Gallai N., Salles J., Settele J., Vaissiere B., 2009. Economic valuation of the vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline. Ecological Economics 68(3), 810-821.

•Godfray H.C.J., Blacquière T., Field L.M., Hails R.S., Petrokofsky G., Potts S.G., McLean A.R., 2014. A restatement of the natural science evidence base concerning neonicotinoid insecticides and insect pollinators. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 281(1786), 20140558.

•Guez D., 2013. A common pesticide decreases foraging success and survival in honey bees: questioning the ecological relevance. Frontiers in Physiology 4, 2012–2014.

•Khoury D.S., Myerscough M.R., Barron A.B., 2011. A Quantitative Model of Honey Bee Colony Population Dynamics. PLOS ONE, 6(4), e18491.

•Poquet Y., Vidau C., Alaux C., 2016. Modulation of pesticide response in honeybees. Apidologie 47, 412-426.

•Van der Sluijs J.P., Simon-Delso N., Goulson D., Maxim L., Bonmatin J.-M., Belzunces L.P., 2013. Neonicotinoids, bee disorders and the sustainability of pollinator services. Current Opinion in Environmental Sustainability 5, 1-13.

•Vandame R., Meled M., Colin M.E., Belzunces L.P., 1995. Alteration of the homing-flight in the honey bee Apis mellifera L. exposed to sublethal dose of Deltamethrin. Environmental Toxicology and Chemistry 14:855-860.

•Godfray H.C.J., Blacquière T., Field L.M., Hails R.S., Petrokofsky G., Potts S.G., McLean A.R., 2014. A restatement of the natural science evidence base concerning neonicotinoid insecticides and insect pollinators. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 281(1786), 20140558.

•Guez D., 2013. A common pesticide decreases foraging success and survival in honey bees: questioning the ecological relevance. Frontiers in Physiology 4, 2012–2014.

•Khoury D.S., Myerscough M.R., Barron A.B., 2011. A Quantitative Model of Honey Bee Colony Population Dynamics. PLOS ONE, 6(4), e18491.

•Poquet Y., Vidau C., Alaux C., 2016. Modulation of pesticide response in honeybees. Apidologie 47, 412-426.

•Van der Sluijs J.P., Simon-Delso N., Goulson D., Maxim L., Bonmatin J.-M., Belzunces L.P., 2013. Neonicotinoids, bee disorders and the sustainability of pollinator services. Current Opinion in Environmental Sustainability 5, 1-13.

•Vandame R., Meled M., Colin M.E., Belzunces L.P., 1995. Alteration of the homing-flight in the honey bee Apis mellifera L. exposed to sublethal dose of Deltamethrin. Environmental Toxicology and Chemistry 14:855-860.

s'inscrire à la newsletter

Vous y retrouverez les actualités de nos dernières recherches, événements, publications, infos clés à savoir en tant qu'apiculteur.